どうしてる?義実家との距離感

こんにちは!

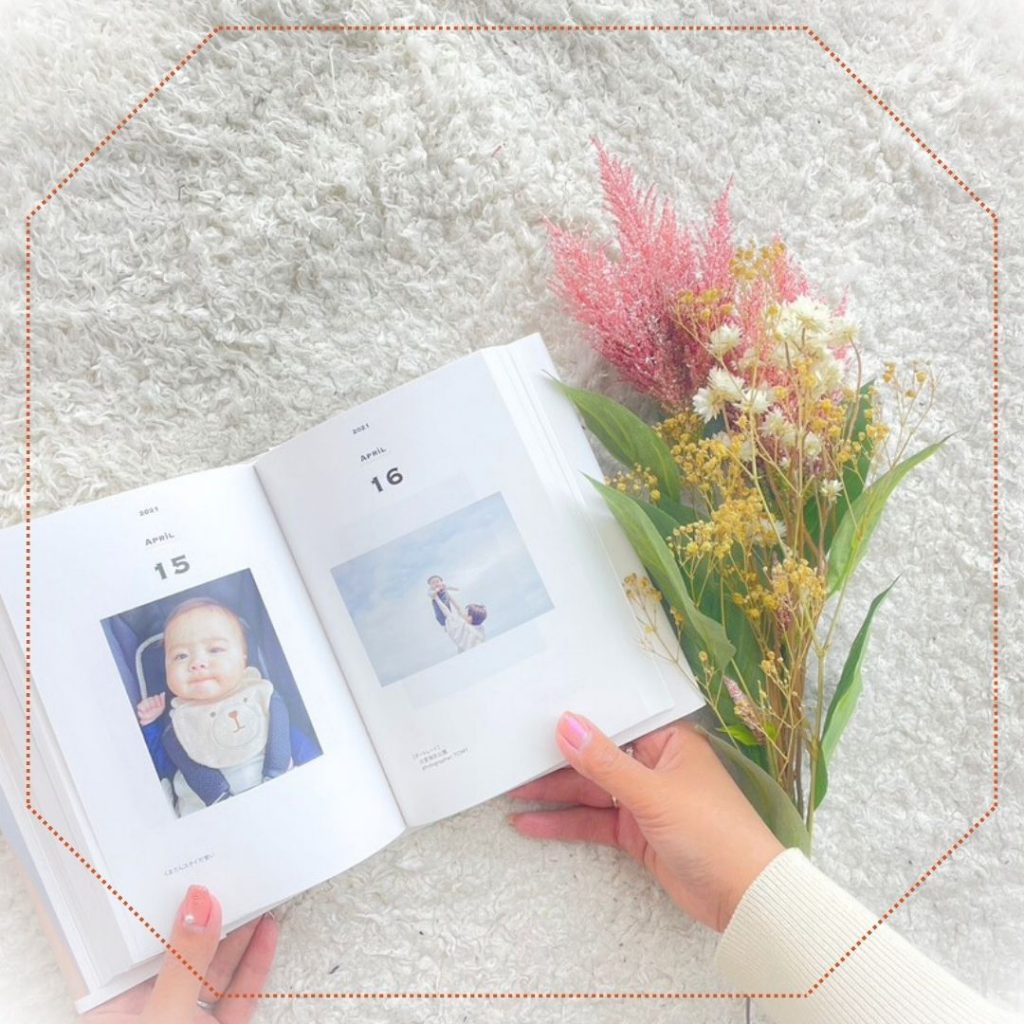

写真とコメントで「赤ちゃんの成長記録」を残せるフォトブックアプリ【BABY365】です。

家族の距離感を見直す時

現代の家庭生活において、義実家との距離感は多くの夫婦にとって重要なテーマです。結婚は二人だけの関係にとどまらず、時には「家族ぐるみの付き合い」が求められることもあります。特に、義実家との距離感が適切でない場合、それがストレスの原因となりかねません。子育てを手伝いたいという義両親の善意が、かえってプレッシャーとなることもあるでしょう。夫婦が互いにサポートし合い、最適な距離感を見つけることが、穏やかな日常を築く鍵となります。

夫婦で築く適切な距離感

義実家との関係は、時に夫婦間の摩擦を引き起こすこともあります。しかしながら、適切な距離感を見つけることで、家族全体がより良い関係を築くことが可能です。重要なのは、夫婦間でしっかりと話し合い、それぞれの立場を尊重することです。義両親との関係性をパートナーと共に考え、調整していくことで、ストレスを軽減し、より良い関係を築くことができるでしょう。

義実家との距離感を考える理由

義実家との距離感は、結婚生活において非常に重要な要素です。特に子供が生まれた後や、夫婦の生活が変化した場合、義実家との関係性が日々のストレスに直結することがあります。義実家が近すぎると感じる方もいれば、逆に遠すぎてサポートが得られないと感じる方もいます。では、なぜ義実家との距離感を考える必要があるのでしょうか?

まず、義実家との距離感が近すぎると、プライバシーが侵害されると感じることがあります。例えば、義両親が頻繁に訪問してくる場合、夫婦や家族の時間が奪われることもあります。また、「子育てを手伝いたい」との意向で近くに引っ越してきた義両親に対して、感謝の気持ちはあっても、常に見られているような感覚に悩むこともあります。

一方、義実家が遠すぎる場合、助けが必要な時にサポートが得られないという問題もあります。特に、夫婦のどちらかが病気になった場合や、急な用事ができた時に、義両親が遠くに住んでいると助けを求めにくいという状況が生じます。

義実家との距離感をどう調整するか

義実家との距離感をうまく調整することは、夫婦の協力が不可欠です。距離感の調整は、夫婦の間での事前の話し合いが重要です。まずは、双方の意見や希望をオープンに話し合いましょう。義実家との関係性についての悩みを夫婦間で共有し、共通の方向性を見つけることが大切です。

ここでのポイントは、義両親の意向に全て従うのではなく、まずは夫婦としての生活を優先することです。具体的には、義実家への訪問頻度や、義両親が訪問する際のルールを決めることが考えられます。例えば、義両親が訪れるのは事前に連絡をもらうこと、訪問時間を制限することなどが挙げられます。

コミュニケーションの重要性

義実家との距離感を整えるためには、コミュニケーションが非常に重要です。義両親とのコミュニケーションを円滑にすることで、双方の理解が深まり、距離感をうまく調整することができます。まずは、義両親の気持ちを理解し、尊重することから始めましょう。その上で、自分たちの考えや希望を伝えることで、双方にとって心地よい距離感を見つけることができます。

また、義両親が思っていることを知るために、定期的に話し合いの場を設けることもおすすめです。例えば、家族全員でのディナーや、集まりの場を利用して、互いの意見を交換することができます。こうした場を設定することで、義両親との関係をより良好に保つことができるでしょう。

義実家が近すぎる場合の対処法

義実家が近すぎると感じる場合、まずは具体的な問題点を洗い出すことが大切です。どのような場面でストレスを感じているのか、どのように改善したいのかを考えた上で、具体的な対策を講じることが求められます。

例えば、訪問頻度が高すぎる場合は、「訪問は特定の曜日や時間帯に限定する」といったルールを設けることができます。また、義両親が頻繁に子育てに口出しをすることでストレスを感じる場合は、「子育てに関するアドバイスは、必要なときのみお願いする」とあらかじめ伝えておくことも有効です。

夫婦の連携も非常に重要です。夫婦のどちらかが義両親とのコミュニケーションを主導し、双方の意見を尊重しつつ、夫婦の生活が第一であることを伝えることが求められます。こうした取り組みを通じて、義実家との距離感をコントロールし、ストレスを軽減することが可能です。

義実家が遠すぎる場合の対策

義実家が遠すぎてサポートが得られないと感じる場合、まずはどのような場面で助けが必要なのかを明確にすることが大切です。例えば、育児や病気の際にサポートが必要な場合は、事前に義両親に相談し、可能な時期に訪問してもらうなどの計画を立てることが考えられます。

また、義両親が遠方に住んでいても、電話やオンラインでのコミュニケーションを活用することで、距離を感じさせない工夫ができます。例えば、定期的にビデオ通話を行うことで、義両親との絆を深めることができ、必要な時にサポートをお願いしやすくなるでしょう。

最終的には、夫婦と義両親の双方が納得できる形でのサポート体制を整えることが重要です。義実家が近くても遠くても、物理的な距離を超えて、心の距離を縮めることができれば、より良い関係を築くことができます。

まとめ

義実家との距離感は、結婚生活において避けて通れない課題です。適切な距離感を保つためには、夫婦間でのコミュニケーションと義両親との話し合いが不可欠です。義実家が近すぎる場合も遠すぎる場合も、それぞれの状況に応じた対策を講じることで、ストレスを軽減し、より良好な関係を築くことができます。最も大切なことは、夫婦としての生活を優先しつつ、義両親との関係を大切にするバランスを見つけることです。

義実家との距離感に悩む理由は何ですか?

多くの人が義実家との距離感に悩む理由は、親密すぎる関係が時にストレスを生むからです。義両親が近くに住むことで、プライバシーの侵害や育児・家事への過度な干渉が発生することがあります。これは、親子関係の境界線が曖昧になるためです。義実家との距離感が重要なのは、個々の家庭が独立して機能するためには、適切な関係性が必要だからです。

義実家との距離感をどうやって調整すれば良いですか?

まずは夫婦での話し合いが不可欠です。お互いの考えや希望を確認し、共通の目標を設定することが大切です。次に、義実家とのコミュニケーションを通じて、適切な距離感を作り上げる努力が必要です。訪問頻度や関わり方について、具体的なルールを決めることも有効です。重要なのは、義両親の気持ちを尊重しつつ、自分たちの生活も大切にするバランスを見つけることです。

義実家との関係を改善するための具体的な方法はありますか?

義実家との関係を良好に保つためには、まずポジティブなコミュニケーションを心がけることです。感謝の気持ちを伝える、小さな贈り物をするなど、関係を和らげるための工夫をしましょう。また、義両親の意見を聞く姿勢を持ちつつも、自分たちの考えをしっかりと伝えることも大切です。誤解や不満が生じないよう、定期的に意見交換の場を設けるのも有効です。

義実家との距離感がストレスになった場合、どう対処すれば良いですか?

ストレスを感じた場合は、まず夫婦での協力が鍵です。お互いの気持ちをしっかりと話し合い、サポートし合うことが必要です。また、義実家との距離を一時的におくことも考えてみましょう。例えば、訪問の頻度を減らしたり、必要な場合にはプロのカウンセラーに相談することも視野に入れましょう。適度な距離感を保つことが、長期的な関係の安定に繋がります。

義実家との距離感を保つために結婚前に何を確認すべきですか?

結婚前に確認すべきことは、義実家との距離感に関するお互いの価値観です。将来の同居や近居に対する考え方、育児や家事への関わり方について、具体的に話し合っておくことが重要です。これにより、結婚後のトラブルを未然に防ぎ、スムーズな関係構築が可能となります。

義実家との距離感に悩む理由

義実家との距離感に悩む理由は様々です。子供が生まれると義両親が近くに引っ越してくるケースもあり、「子育てを手伝いたい」という善意がかえってストレスになることもあります。義実家との関係は夫婦間の喧嘩の原因にもなり得るため、適切な距離感を保つことが重要です。

距離感を調整するための方法

まず、夫婦間で義実家との距離感についての方向性を共有することが大切です。話し合いを通じて、二人の足場を守り、家庭内の優先順位を確認します。義両親に対しても直接的なコミュニケーションを取り、期待や不安を共有することで、理解を深めることができるでしょう。

適切な距離感の重要性

義実家との関係が近すぎると、ストレスや家庭内のトラブルを引き起こす可能性があります。適切な距離を保つことで、夫婦関係だけでなく、子育てや家族全体の調和を維持することができます。義実家もまた、自分たちの意見や立場を持っていることを理解し、互いに尊重し合うことが大切です。

良好な関係を築くためのポイント

良好な関係を築くためには、義両親の干渉を最小限に抑えつつ、子育てを尊重してもらうことが重要です。また、仲良くなるのは「時間の副産物」であると考え、焦らずに関係を築いていくことが求められます。義実家との距離感を適切に保つことで、家族全体のバランスが整い、ストレスを軽減することが可能です。

BABY365で残す、赤ちゃんの成長記録

赤ちゃんの成長は、まばたきする間に過ぎていきます。

初めて笑った日も、小さな手で握り返してくれたぬくもりも、ずっと覚えていたい。

BABY365なら、その日の表情や言葉を写真と一緒に残せます。

数年後に見返したとき、きっとあの日の音や匂いまで思い出せるはず。

今日のかけがえのない瞬間を、未来の宝物に。

▽ダウンロードはこちら

🍎iPhone

🤖Android